This article is not available in english.

Le système public d'éducation; état des lieux

Le système public d'éducation : État des lieux!

Les dernières années n'ont pas été faciles pour le système d'éducation publique du Québec. Accusé de tous les maux, on le tient responsable tant pour le taux élevé de décrochage scolaire, principalement chez les garçons, que pour la piètre qualité du français écrit et même parlé.

Il a le dos large notre système d'éducation et semble maintenant plier sous le poids des critiques, alimentées qu'elles sont par une recrudescence de popularité des écoles privées pour lesquelles plusieurs sont prêts à leur accorder le Bon Dieu sans confession.

Alors voici un portrait complet et fidèle des perceptions de la population face à différentes facettes de notre système d'éducation.

Est-il encore valable?

Plus du quart des Québécois (27%) considèrent que « le système public d'éducation est passablement détérioré et n'offre plus d'options valables », alors que 41% ont une opinion mitigée et sont plus ou moins d'accord avec ce constat. À l'opposé, ils sont moins du tiers (31%) à ne pas souscrire du tout à cette affirmation, ce qui constitue ni plus ni moins qu'une véritable droite à la mâchoire.

Cette vision pessimiste du système d'éducation diminue avec le niveau de scolarité des répondants et recueille moins d'appui sauprès des personnes dont les enfants fréquentent une école privée (40%), il va sans dire, et ceux qui ne croient pas que les jeunes d'aujourd'hui feront de demain une meilleure société (40%).

Ces résultats rejoignent en bonne partie ceux obtenues dans une autre étude réalisée par l'IRB en 2007 et qui démontrait que la moitié des répondants (50%) était plus ou moins d'accord pour prétendre que les écoles publiques fournissaient un enseignement et un encadrement de qualité.

Ces données s'avèrent fort révélatrices. Elles permet tent de percevoir l'ampleur du problème quant au manque de crédibilité des écoles publiques,.Dans le domaine de l'éducation, cette statistique équivaut, à n'en pas douter, à une évaluation qui ne mérite assurément pas la note de passage. En comparaison, si la moitié des consommateurs entretiennent des doutes sur la qualité de la marchandise et du service offert par un commerçant, il y a fort à parier que ce dernier ne restera pas en affaire très longtemps.

L'autorité et la discipline

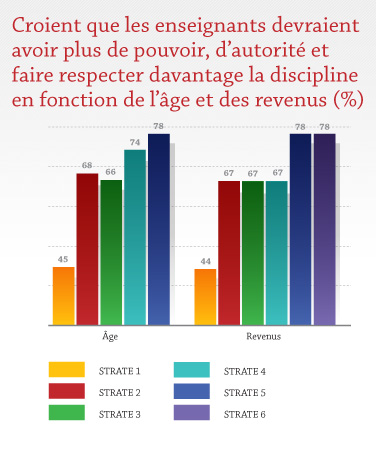

Parmi les lacunes qui minent et altèrent la qualité et la crédibilité du système public d'éducation, l'autorité et la discipline arrive en tête de liste. Est-ce le reflet de ce que les médias et certains partis politiques nous envoient, mais toujours est-il que la grande majorité (65%) des répondants s'accorde pour dire que « les enseignants devraient avoir plus de pouvoir, d'autorité et faire respecter davantage la discipline» alors qu'un maigre 6% se disent en désaccord avec cette affirmation. Cet aspect constitue probablement la plus grande faiblesse du système public alors qu'il représente une des forces avouées et reconnues des écoles privées.

Cette volonté prend de la force avec l'âge et les revenus des répondants et atteint même un sommet (81%) chez les personnes qui ne croient pas que les jeunes d'aujourd'hui feront de demain une société meilleure.

Le poids des syndicats

Ou quand un poids devient un boulet! Les syndicats sont identifiés comme une faiblesse importante du système public d'éducation. À preuve, 43% des répondants sont d'accord pour dire « qu'ils protègent trop les mauvais professeurs et n'encouragent pas assez les bons» alors que seulement 12% s'opposent à cette affirmation. Une bonne proportion (42%) des répondants demeure ambivalente face à cette question.

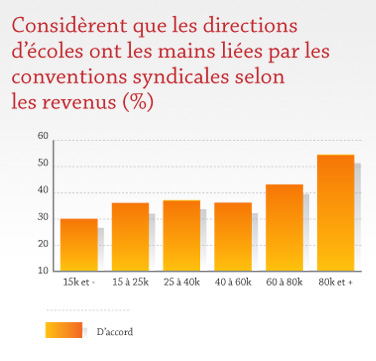

Aussi, les syndicats deviennent davantage des boulets lorsqu'on apprend que 38% des répondants considèrent que « les directions d'écoles n'ont plus assez de latitude et de pouvoir sur les professeurs parce qu'elles ont les mains liées par les conventions syndicales » alors qu'un maigre 13% n'adhère pas à cette idée. Cette perception croît avec le niveau de revenus des répondants.

En fait, la perception de la population vis-à-vis des syndicats n'a jamais été aussi faible et mauvaise. Ils ont perdu la bataille de l'opinion publique. On les accuse, entre autre, de niveler vers le bas et c'est exactement ce que nous disent ces données. Le temps d'une sérieuse introspection est arrivé depuis longtemps pour les syndicats qui doivent non pas regarder uniquement leurs intérêts et ceux de leurs membres, mais aussi et surtout ceux pour qui et par qui ils existent, c'est-à-dire la population.

À ce sujet, l'IRB vous invite à consulter un dossier complet sur la perception de la population vis-à-vis des syndicats publié sur le site il y a quelques mois.

Les temps ont bien changés et les conditions de travail pour la majorité des enseignants, même si elles ne sont pas parfaites, demeurent certes enviables même si l'enseignement, tous et toutes en conviendront, demeure un travail difficile qui demande des qualités particulières, qualités qui doivent parfois se transformer en don.

L'implication des parents

« Les parents sont-ils trop émotifs et trop impliqués dans les affaires de l'école » ? Les réponses sont mitigées car si 27% des répondants le pensent, près du tiers (32%) n'adhère aucunement à cette idée alors que 39% n'ont pas d'opinion affirmée sur cette question.

Cette trop grande implication des parents récolte plus d'adeptes (40%) auprès des personnes qui affichent des revenus supérieurs à la moyenne ainsi que de celles qui ne croient pas que les jeunes d'aujourd'hui feront de demain une société meilleure (36%) alors que l'inverse s'applique pour les personnes dont les enfants ont fréquenté, fréquentent ou fréquenteront une école publique (22%).

La place de l'anglais

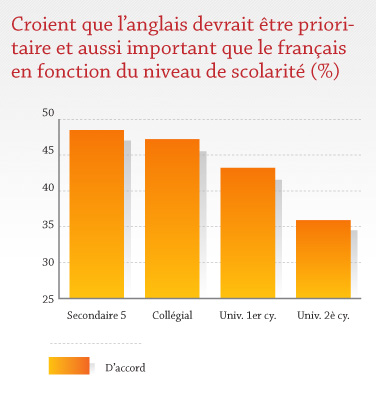

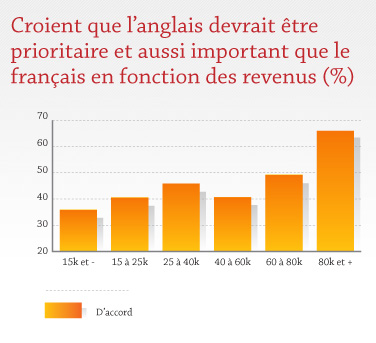

Sujet particulièrement délicat, la place de l'anglais dans les écoles n'a pas fini de faire couler de l'encre. Ainsi, près de la moitié des répondants (44%) sont d'accord pour que « l'apprentissage de l'anglais soit prioritaire et occupe une place aussi importante que le français » alors que 24% s'y opposent.

Cette volonté s'exprime plus fortement en milieu rural qu'urbain (52% vs 42%) et, si elle croit avec les revenus des répondants, elle décroît avec leur niveau de scolarité. L'argent parlerait-il davantage anglais et le français, de connaissance et culture?

Aussi, les répondants dont les enfants ont fréquenté, fréquentent ou fréquenteront une école privée (58%), ceux qui se disent d'accord avec le financement des écoles privées (55%) et ceux qui ne souhaitent pas que le Québec deviennent un des endroits ou les études postsecondaires sont les plus accessibles en occident (57%) sont plus nombreux à souhaiter que l'on donne une place aussi importante à l'anglais qu'au français.

Toujours en lien avec l'apprentissage de l'anglais, l'IRB a voulu vérifier la réceptivité de la population face à certaines idées dont celle, entre autre, « que le gouvernement du Québec, afin que des étudiants âgés entre 18 et 24 ans puissent s'ouvrir sur le monde, élargir leurs connaissances et apprendre une deuxième ou troisième langue, finance jusqu'à 500$ d'un voyage de 3 mois et plus dans un pays étranger, à condition qu'ils démontrent, à leur retour, une certaine maîtrise de la langue en question ».

Cette suggestion ou hypothèse a reçu une note de 6,54 sur 10 de la part des répondants, note qui, sans surprise, s'élève à 7,46 pour les 18-24 ans mais qui chute à 6,01 chez les 55 ans et plus et à 6,17 chez les personnes affichant les plus hauts revenus. Un autre exemple qui démontre que tout ce qui sort des cadres et des normes ne trouve de justification et n'a, dès lors, pas sa place. Ou encore, tout ce qui appelle à une certaine forme de financement se heurte constamment au mur de l'âge et de l'argent et, pourrait-on ajouter, du pouvoir.

Un minimum d'ouverture aux idées nouvelles, voilà une autre lacune qui empêche de penser la société autrement.

Le palmarès des écoles de l'Actualité

Ce palmarès annuel des meilleures écoles secondaires fait aussi couler beaucoup d'encre. Depuis sa fondation, les critiques autant que les éloges ont été nombreux, malgré un biais évident à la base même de son fondement.

Mais qu'en pensent les Québécois de ce palmarès ? Si moins du quart des répondants (22%) considère que « le palmarès de l'Actualité est une bonne chose et contribue à hausser la qualité de l'enseignement au Québec », près du double (40%) ne souscrivent pas à cette affirmation alors que 36% sont hésitants à se compromettre sur la question.

Sans surprise, les données nous apprennent que les personnes dont les enfants ont fréquenté, fréquentent ou fréquenteront une école privée (41%) et ceux qui sont d'accord avec le financement des écoles privées (34%) accordent une plus grande importance au palmarès de l'Actualité ce qui renforce le fait que ce palmarès, au-delà de l'information qui y est présentée, constitue une formidable campagne de promotion du réseau des écoles privées au Québec.

La migration d'un système public vers un système privé

Avec toutes ces critiques et récriminations envers le système public d'éducation, il faut se demander si « les Québécois souhaitent que ce système migre vers le privé » ? La réponse est unanime et sans équivoque : NON.

Seulement 5% des répondants seraient d'accord avec cette migration alors que 73% s'y opposent. Moins du quart (21%) n'ose se prononcer sur le sujet. Notons que les répondants qui affichent des revenus supérieurs à la moyenne (60 000$ et plus) sont 12% à souhaiter voir le système public d'éducation migrer vers le privé.

Alors, n'est ce pas un peu paradoxal d'être à la fois si catégorique sur le maintien d'un système public d'éducation, mais si nombreux à se tourner vers les écoles privées dont l'accroissement de la clientèle ne peut qu'avoir des effets néfastes sur le maintien et la qualité de ce système public. Encore une fois, l'individualisme prime et c'est le collectif qui en souffre.

Dans le même ordre d'idée, on constate que les mentalités ont cependant évoluées (si on peut utiliser ce qualificatif) en ce qui a trait au système public de santé, car ils sont 10% à souhaiter que ce système migre vers le privé alors que 62% s'y opposent et que 28% demeurent ambivalents face à la question. Les répondants qui affichent les plus hauts revenus (80 000$ et plus) sont 17% à souhaiter ce changement.